曹樹基

( 上海交通大學 歷史系,上海200240)

〔摘 要〕

對於族譜中有關族源記載的可靠性,近些年來不斷受到學者的質疑。本文將《明實錄》中有關湖南與江西地區的兩條記載,分別與同一地區的族譜資料進行比勘,發現族譜中的記載與《明實錄》的記載基本吻合,從而證明族譜資料在記載族源時的可靠性。這樣,本文也就證實了,在南方地區,明初移民也是中央政府精心組織與規劃的。“瓦屑壩”移民是歷史之真實,不是傳說,更不是虛構。

〔關鍵詞〕

瓦屑壩; 移民; 傳說

1

引言

近些年來,關於中國移民史的基本史實,學術界出現了相當強大的質疑之風。最初的質疑來源於華南。他們的研究表明,在珠江三角洲地區,“許多本地人遷徙的歷史傳說是值得質疑的”,這些自稱是宋代經南雄“珠璣巷”南下的漢人,其實是當地的土著居民,甚至有上岸的水上“蛋民”。他們透過修築祠堂,編纂族譜,偽造族源,將自己貼上漢人的標記,不過是為了在珠江口沙田的爭奪中獲得有利地位的一種策略。[1]

從珠江三角洲出發,學者們開始質疑其他地區的移民傳說。例如,趙世瑜在基本肯定移民史實的前提下,從墓碑與族譜中找到若干條證據,證明與山西洪洞“大槐樹”相關聯的移民傳說,“和移民本身是兩個完全可以不相干的獨立部分”,並且,“傳說的文字並不是在一個時間裡形成的, 它們經歷了一個豐富、新增、黏附的過程”。[2]也就是說,遍佈華北大地的“大槐樹”移民傳說,在很大程度上帶有虛構的成份。

與“大槐樹”相關聯的移民虛構,可以從民國《獲嘉縣志》卷八《氏族》中找到更為細緻的說明:而中原大地, 則以異類逼處, 華族衰微, 中更元明末世, 播竄流離,族譜俱付兵燹。直至清代中葉, 戶口漸繁, 人始講敬宗收族之誼, 而傳世已遠, 祖宗淵源名字多已湮沒, 獨有洪洞遷民之說, 尚熟於人口, 遂至上世莫考者, 無論為土著, 為軍籍,概曰遷自洪洞焉。

所謂“異類逼處,華族衰微”,令趙世瑜“想到女真人和蒙古人在淮河以北的生活”,明代初年的華北,有點“像魏晉南北朝那樣的一個族群混雜的時代”;“明朝在重新確立漢族正統的過程中,對蒙古等北方少數民族採取了鄙夷、甚至壓制的態度”。因此,相當多的女真或者蒙古人,就有了“一種尋根的需求”。淮河以北的“大槐樹”傳說就是這樣創造出來的。

在中國移民史上,與“大槐樹”同時代的移民傳說,還有許多。例如,在蘇北地區,有“蘇州閶門”移民傳說;在安徽及鄂東地區,有江西鄱陽“瓦屑壩”移民傳說;在皖西丘陵,有山東“棗林莊”移民傳說,在荊湖平原,有江西南昌“筷子巷”的移民傳說,在四川,則有“麻城孝感鄉”移民傳說。以我們目前的知識,江淮之間乃至四川並不是“異類逼處”之區。這一區域不存在漢夷關係的緊張。由此看來,有關“大槐樹”的理論新解,並不適用於“瓦屑壩”及其他移民傳說。

除此之外,關於“大槐樹”移民傳說的“大批製造”,趙世瑜的解釋是這樣的:清末民初,中國有了亡國滅種的威脅,近代“民族國家”概念也開始傳入中國, 一些地方的知識精英開始利用自己手中的文化權力, 對傳統的資源加以改造, “他們希望把大槐樹從一個老家的或中原漢族的象徵,改造成為一個國族的(national)象徵”。這些傳說的廣泛傳佈,“一定與”清代中葉以後“知識精英的推波助瀾有關”。

然而,以“瓦屑壩”移民傳說作為對照,這一看似合理的解釋也不能成立。在另外兩篇文章中,我們已經證明,“瓦屑壩”移民傳說的“大批製造”,恰恰是在康熙年間甚至更早,而不是清代中葉及其以後。移民後代尋訪“瓦屑壩”,也發生在清代中葉以前,而不是以後。圍繞“瓦屑壩”移民傳說,雖然地方精英發揮了重要的作用,但與“種族認同”與“國族認同”毫無關係。[3]

於是,本文的討論,不再針對與“大槐樹”相關聯的理論展開,而專注於傳說背後的制度與史實。趙世瑜指出,儘管存在宗族來源的大量虛構,“但是, 這並不等於說所有記載其祖先來自山西洪洞的族譜在這一點上都是虛構的, 也還有很多族譜記載其祖先來自山西其他地方或者其他省份。在歷史上的許多時期, 人口遷移是很頻繁的, 山西也是如此, 甚至政府有組織的移民行為也是確定的事實, 為什麼就不能有洪洞來的移民呢?”在列舉了兩個遷自山西洪洞“羊獬”村和“柳子溝”村移民的事例後,趙世瑜認為:“問題在於這些在族譜中自稱是洪洞移民的數量太大了, 對此, 已有學者表示懷疑, 並認可洪洞作為移民中轉站的說法,但這並無可信的史料依據。”

在這一相當委婉的表達後面,我們還是讀出了以下幾點不信任或不確定:其一,關於族譜記載的可信性;其二,關於是否存在移民中轉站;其三,關於政府組織移民之過程。

關於族譜資料是否可靠,在以前有關山東移民的研究中,我曾經將地方誌與地名志的記載與《明實錄》對勘,證明地方誌與地名志資料的可靠性。[4]在山東,1990年代編撰之各縣地名志,其實就是族譜關於族源記載之集合,可以當作族譜資料來運用。然而,這一作法並未擴大到淮河以南地區。關於移民中轉站,由於“並無可信的史料依據”,所以,也未加以專門的論述。關於政府組織移民之性質,在華北地區,由於《明實錄》中存在大量記載,並不成為一個問題。而在淮河以南,由於史料缺乏,明初大移民是否為政府組織也是一個亟待證明的大問題。

鑑於此,本文將首先證明明代初年淮河以南地區移民的性質,即南方地區的移民是中央政府組織的移民;其次,本文將以“瓦屑壩”為例,對“移民中轉站”的假說進行驗證;最後,本文對於族譜中的“瓦屑壩”及其他移民原籍,給予新的假設與證明。

2

族譜與《明實錄》對勘

在淮河以南地區,關於政府組織移民的記載,大多出於族譜系列。地方誌如有記載,也同樣出於族譜,似乎不足以憑。張國雄曾引黃岡縣若干族譜譜序,說明“洪武大移民”具有官方組織的背景與性質。

民國四年(1915)《許氏宗譜》卷首《始祖序》:明定鼎初,始命徙江西大姓實江漢之地,吾祖遂依國令,偕妣李氏,同兄清浦公、妣,遷居楚黃。[5]民國二十三年(1934)《魏氏宗譜》卷首《魏氏履歷》(作於景泰六年,1455年):(洪武三年)部奏斯地(指江西省饒州府浮樑縣)之民,當徙荊南、黃州等處,任土耕插落業……再題時,族人死亡固多,然所存者不少,惟素有名報官,不得不徙……此年四月,路邑催逼,遂各泛舟南渡。[6]

再如民國二十四年(1935)《喻氏宗譜》卷一《俞氏受姓源流考》:“徐壽輝之亂,楚地榛莽千里,虛無人跡。洪武初,詔豫章各大姓從黃佔籍。”又如民國三十四年(1945)《宗氏宗譜》卷首《創修原序》:“黃地昔經元末之亂,幾同甌脫。明洪武初,命移江右於黃。”再如民國三十五年(1946)《方氏宗譜》卷首《始祖伯武公傳略》:“明太祖定鼎金陵……湖北等地草闢荒煙,路無人跡。上下令召遷饒民於湖北。”還如民國三十六年(1947)《孫氏族譜》卷首 《始祖傳》:“前明定鼎,下詔抽遷江右士庶以實茲土。吾祖昆季四人偕家人父子過鄱陽,遇風濤,船幾傾覆,許顧得免。抵岡邑登岸,兄弟分手,擬以傍河而居,取黃河源遠流長之義。”[7]上引民國四年至民國三十六年所修諸種族譜,皆有“命”、“令”、“詔”之言,似乎證明了明太祖下令遷民。然而,成於20世紀的族譜,本身就是民間傳說之一種,不能作為信史來引用。既便是上引民國二十三年《魏氏宗譜》所載之《魏氏履歷》,儘管成稿於景泰六年(1455),距離洪武三年(1370)只有85年,也不能當真,這是因為,族譜在歷代修撰過程中,可能有所刪改。誰能保證其中所載“部奏斯地之民,當徙荊南、黃州等處,任土耕插落業”是景泰六年之原文?

可以查一查官方文獻中有關北方移民的記載。如《明太祖實錄》卷197所載山西民遷北平、山東等地,是這樣寫的:後軍都督朱榮奏:山西貧民徙居大名、廣平、東昌三府者,凡給田二萬六千七十二頃。又如《明太祖實錄》卷216所載山東省東部人口移民本省西部,則有以下文字:監察御史張式奏徙山東登、萊二府貧民無恆產者五千六百三十五戶就耕於東昌。

很顯然,《魏氏履歷》中的“部奏斯地之民”與《明太祖實錄》所載北方移民程式可以對應,撰寫者不是憑空想像。有趣的是,在長江之南的湖廣省之常德府,《明太祖實錄》卷250的以下記載,更可以作為中央政府組織南方移民的證明。(洪武三十年)常德府武陵縣民言,武陵等十縣自丙申兵興,人民逃散,雖或復業,而土曠人稀,耕種者少,荒蕪者多。鄰近江西州縣多有無田失業之人,乞敕江西量遷貧民開種,庶農盡其力,地盡其利。上悅其言,命戶部遣官於江西,分丁多人民及無產業者,於其地耕種。

這段記載中至少有5個要素值得重視。其一,事情發生在洪武三十年(1397);其二,有武陵縣民提議;其三,常德土曠人稀,遷入者墾田;其四,明太祖命戶部遣官於江西;其五,分丁多人民及無產業者移民。《明太祖實錄》的這一記載在族譜中找到了對應。江西吉安王氏於洪武三十一年(1398)遷居常德,有人轉引其族譜記載如下:太祖憫常德孑遺零丁,艱於服役,命下吉安等府遴選鉅族析丁居住,族人多逃。八世祖繼真公乃慨然與里胥詣縣,宰壯其志,命為十長,率眾即行,卜居武陵縣牛橋,又召弟貴同來創業,共為牛橋始祖。[8]

吉安王氏遷入常德,發生在洪武三十一年,與上文之洪武三十年正好對應。“太祖憫常德孑遺零丁”與“土曠人稀”正好吻合。吉安大族析丁外移,即是“分丁多人民”之意。這三條與上引《明太祖實錄》之第一、第三和第五個要素完全對應。不僅如此,《王氏宗譜》的這一記載還增加了其他兩個要素:其一,“族人多逃”,說明政府組織的遷移具有某種強制性;其二,“命為十長”,當是十人為隊,王繼真是隊長,如同同時期北方移民中之屯官。一隊之遷移,如同一甲之遷移。從邏輯上推斷,在這一記載所包含的5個要素中,如果其中3個要素為真,其他2個要素做假的可能性是很小的。我們將“政府強制”和“編隊而行”分別命名為第6和第7個要素。

這樣的例子很多。如常德蓮子岡歐陽氏,始遷祖立道公,號元泰,原居江西吉安府吉水縣同水鄉五十八都臻善裡大夫團泉水口水南保聖宋團桑園三神岡廟,“洪武三十一年奉例徙楚,舟泊常德沖天湖,遂定居湖之南岸蓮子岡”。[9]漢壽縣軍山鄉胡氏,“明永樂二年(1404)奉(詔)開種楚省敕田,由江西吉水安插至漢壽軍山鄉。”[10]更為詳細的記載可見漢壽《胡氏宗譜》中的記載:

元末倡亂,湖廣諸地蹂躪殆盡,有武陵老人李德裕告准奏撥江西廬陵吉水永豐四縣民按冊抽丁,奉詔撥補南楚。該族始遷祖庭柏公,明洪武初攜子子斌由江西吉安府廬陵縣第七都洪慈鄉敬居里楓樹林鯉魚塘遷居龍陽(今漢壽)東關外安樂裡。[11]上引《明太祖實錄》中的“武陵縣民”就是“武陵老人李德裕”。這一記載,與上引《明太祖實錄》中的第二個要素是對應的。這一記載並不見於現存各種版本的《常德府志》及龍陽、桃源、沅江等縣縣誌。或源於明代族譜,或源於民間口耳相傳。另外,“按冊抽丁”就是上引《明太祖實錄》中的“分丁”,只是“分丁”的情節更為具體罷了。以我們對於洪武時期人口制度的理解,這裡的“冊”應該是戶口冊,亦即“戶帖”冊。如此,我們將此點作為重點討論的第8個要素。唯有一點需要說明,《胡氏宗譜》錯將洪武末年寫成洪武初年。

就整體而言,在移民遷入時間上,族譜的記載與《明太祖實錄》是一致的。在常德府屬之龍陽縣(今名漢壽縣),查《漢壽縣人口志》,在其統計的59個遷自江西的氏族中,有3族遷自元末,20族遷自洪武,29族遷自永樂。我們相信所謂遷自“洪武”者,本來就包括了一批洪武末年的遷入者。而大批移民自永樂年間遷入,與朱元璋接受了“武陵縣民”之言然後展開移民是有關的。在同屬常德府的桃源縣,在永樂及永樂以前共142個遷自江西的氏族中,有4族遷自元末,13族遷自“明初”,39族遷自洪武,85族遷自永樂。永樂年間的移民佔明初移民的最大份額。[12]鄰近江西的長沙府則完全不同,在長沙府境,永樂時期的移民數量是很少的。

這樣一來,我們對於江淮之間移民氏族的“奉詔”傳說與“分丁”傳說,就有了相當的信心。如在黃岡,《敦本堂李氏宗譜》卷首《李氏墨譜序》稱:“邑中鐘鼎舊家,多自洪、饒、鄱、吉分丁析姓而來。”[13]如在隨州,民國《陳氏祠壬子年碑文》:“自大明洪武二年,湖廣大亂,我祖奉旨分丁,遷居隨州縣南鄉聖四家焉。入境插草為標,挽草為記,遂落籍於陳家嘴。”[14]由於這些傳說在《明太祖實錄》中可以找到對應的記載,因此,它們是信史,而不是什麼野史趣聞。1941年之前,《明實錄》一直以鈔本的方式存在,所以,一般人哪怕是普通的知識份子也少有讀到過本書的。無論如何,我們都不能相信,鄉野草民有可能在閱讀過《明太祖實錄》以後再來撰寫他們的家譜的。

行文至此,只有上引《明太祖實錄》中的第四個要素,即“上悅其言,命戶部遣官於江西”一句尚未在族譜中找到完整的對應。族譜中雖有“奉詔”遷移之說,但我們不知百姓如何“奉詔”,詔書如何下達。在湖南湘潭,民國十一年(1922)《龍泉羅氏族譜》巷四《一派齒錄》稱:“(湘潭羅氏)原籍江右吉水汽下。明洪武七年偕長、次二男領南京憑來譚,卜居梅林巷。”[15]其中“領南京憑”,就是從南京派來的官員手中領取憑證。

或有人問,湘潭屬於常德十縣嗎?其實,明初之常德府下轄四縣:武陵、桃源、龍陽與沅江,其他六縣有可能包括相鄰之長沙府屬縣。退一步說,湘潭是否包括在“常德十縣”當中並不重要,重要的是《明太祖實錄》中的“派官遣民”之制度。

迄今為止,誰也沒有見過所謂“南京憑”究竟為何物。沒有見過,並不能說不曾存在。我推測是一種類似路條之類的憑證。到新地後,移民憑此落籍立戶。當然,所謂“南京憑”也可能是“戶帖”。例如,還是在湘潭,同治四年(1865)《湘潭高塘李氏七修族譜》卷首《自序》稱本族:發源洪都。勝國之初,奉戶帖來居吾譚者,實始湖茫祥公。[16]在《湖南氏族源流》中,查到湘潭高塘李氏始遷祖祥公,“世居江西豐城縣”,又在湘潭營鵬灣李氏條下,查到其先祖“明洪武初年自江西豐城縣湖茫分支來潭”[17],知湖茫為豐城縣地名,細查則知其為今天江西省豐城市段譚鄉下轄的一個行政村。由此可知,移民對於原籍村莊的認知並未作假。

釐清以上問題後,我們來討論這段記載提到的明代初年的“戶帖”制度。洪武三年(1370)冬,明太祖下令在他控制的區域內登記戶口,登記的方法是每戶頒發戶帖,在戶帖上記載戶名、住址、應當何差、計家多少口,又分男女、男子項下又分“成丁”與“不成丁”,婦女項下分“大口”與“小口”,且各記年齡。由此可見,洪武時期的“戶帖”制度是政府對人民以家庭為單位的人口與財產登記的制度,是政府管理人民的手段。

洪武三年十一月二十六日,朱元璋釋出有關清查戶口的告示,告示是用白話文寫的,其文節錄如下:你每(們)戶部家出榜,去教那有司官將他所管的應有百姓都教入官,附名字,寫著他家人口多少,寫得真著……我這大軍如今不出徵了,都教去各州縣裡,下著繞地裡去點戶比勘合。比著的便是好百姓,比不著的便拿來做軍。比到其間有司官吏隱瞞了的,將那有司官吏處斬。百姓每(們)自躲避了的,依律要了罪過,拿來做軍。欽此。除欽遵外,今給半印勘合戶帖,付本戶收執者。[18]據此可知,所有的百姓都必須登記,頒給戶帖;戶帖為半印勘合,每戶收執,以備查驗;勘合戶帖是軍隊的任務,逃逸者充軍;官吏不可循私,循私者處斬。對於洪武時期的嚴刑厲法,從中可以窺其端倪。

如果“分丁”遷移,勢必需要頒發新的戶帖,如果全家遷移,則需攜戶帖前往,以備查驗。洪武之後,戶帖制度實際已不存在。由此可見,移民後裔對於明初制度的記憶能力確實是驚人的。

湖南北部的情況表明,族譜中有關移民細節的記載,可與《明實錄》相對應。這讓我們有信心,依靠族譜中的記載,建構《明實錄》等官修史書沒有記載的移民史。

3

地名志與《明實錄》對勘

在《明太宗實錄》卷48中,我們還見過一位戶部官員在江西的移民舉措,只不過,他參與組織的這次移民受到明太宗的嚴厲批評。有記載如下:乙酉(永樂三年,1405),撫安江西,給事中朱肇昌先因九江、南康二府多荒閒田,令有司招致各府縣有丁無田及丁多田少之民任便開墾。今南昌等府民自願開墾者三千七百八十七戶,實墾田千二百九十七頃三十七畝。上曰:此未可遽信,或肇虛增其數以希進用耳,久當驗之。蓋肇為人輕妄刻薄,其為此舉也,威迫郡縣,欺紹百姓以從之,其實不過二千人,歲餘逃亡,幾年皆如上所料雲。

推測朱肇昌是來自南京戶部的官員。戶部官員來到九江、南康兩府組織移民,是對上引《明太祖實錄》中“命戶部遣官於江西”一句的最好註腳。除此之外,這一記載中至少又有3個要素值得注意:其一,事情發生在永樂三年。其二,遷入的是南昌等府之民。其三,遷入之民多有逃亡,但沒有全部逃亡。

仍然可以用族譜中的資料來加以證明。需要說明的是,本節證明所用資料並不是單一的族譜,而是族譜的集合體——地名志。1980年代江西各縣修撰的地名志,除了村莊名稱、行政所屬、人口、耕地、主要出產等內容外,還有村莊來源之記載。關於村莊來源,則大多采自族譜的相關記載。對於年代較近的,也採納村民的口述。因此,江西各縣地名志,就成為各縣族譜關於氏族源流之彙編。本文采用的是當年正在編輯過程中的地名檔案,其性質與地名志完全相同。

元末明初的戰爭對於長江中游沿岸的破壞相當嚴重,長江以南也不能倖免,只是受害程度相對較輕。康熙《九江府志》卷三《兵防》“漕船”條稱:“元末陳友諒據江州,明師攻伐日久,相持戰鬥,民無孑遺。”說的是戰爭對九江地區人口的破壞,只是在嘉靖《九江府志》卷八《兵防》“漕船”條下無此記載。由此可見,儘管嘉靖年間撰修的《九江府志》缺載,但這次戰爭的破壞對於當地人民印象實在是太深刻了。直到康熙年間,修志者仍然不忘將此事書於《九江府志》。

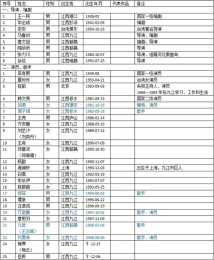

為了瞭解明代初年這一區域的人口狀況,在1989年完成的博士論文中,我曾抽取瑞昌和德安兩縣地名檔案所記載的1272個村莊進行統計,其中有400個自然村建於明初及明初以前,詳見表1。

表1 江西瑞昌、德安兩縣自然村建村情況

資料來源:江西省瑞昌縣地名檔案,江西省德安縣地名檔案。轉見於曹樹基:《明清時期湘鄂皖浙贛地區的人口遷移》,復旦大學博士論文,1989年,未刊,第171-172頁。

說明:抽樣鄉鎮:(1)瑞昌縣:湓城、高豐、大橋、黃橋、範鎮、橫港、洪一。(2)德安縣:河東、寶塔、米糧鋪、金湖、楊坊、林泉、聶橋。

在這400個村莊中,元代及元代以前的自然村共有43個,明初建立的村莊多達357個。明初之後,沒有哪一個時代新建有如此大量的村莊。由此可見元末戰爭對於這一區域的巨大影響。上引康熙《九江府志》卷三《兵防》中的記載,在此得到印證。

在明初建立的村莊中,遷自吉安的共有58村,遷自南昌的共有34村,遷自江西其他地區只有6村,幾可忽略。這一統計可與上引《明太宗實錄》之第二個要素——“南昌等府民”基本對應。有所不同的是,《明太宗實錄》只講“南昌等府”,而實際上,吉安府移民是當地最重要的移民來源。另外,從湖北遷入的村莊,主要遷入瑞昌縣,瑞昌縣與湖北毗鄰。雖然是省際遷移,路途其實很近。

當然,在瑞昌與德安兩縣,最多的村莊還是從本縣或九江府境遷入的。也就是說,新建村莊的很大一部分是從當地那些元代及元代以前就建立的村莊中分遷出來的。來源於本府及本縣的人口,在我們的統計中,不算移民。

在地名檔案中,“明代初年”的記載形式共有三種,或曰“明初”,或曰“洪武”,或曰“永樂”。撇開“明初”不計,洪武年間和永樂年間的移民分別見表2。

表2 江西瑞昌、德安兩縣明初所建自然村情況

資料來源:同表1

在明初所建村莊中,建於洪武年間的只佔8。4%,建於永樂年間的佔91。6%。可見所謂“明初”,幾乎就是“永樂”。這一統計與上引《明太宗實錄》的第一個要素完全對應。

或許是永樂皇帝對於朱肇昌的欺騙行為有了誤解,或許是在朱肇昌案發生以後,中央政府對於兩府移民採取了補救性的措施。總之,從這兩縣的資料看,永樂年間,九江、南康兩府的移民墾荒確實紮紮實實地進行了。這一點,可與上引《明太宗實錄》第三個要素相對應。

在黃州府和安慶府,我們沒有發現永樂年間存在規模性人口遷移,因此,可以將九江、南康兩府的永樂移民視作“瓦屑壩”移民結束後移民活動。九江、南康兩府的移民來自吉安府與南昌府,居然與隔水相望,交通便利的鄱陽湖東岸移民基本無涉。這令我們不能不作出這樣的推測,鄱陽湖西側的移民是由中央政府劃定區域且精心組織的。確實,在上引《明太宗實錄》中,“南昌等府民”是不包括饒州府民的。

在宋元時期的戰爭中,同屬九江府之鄱陽湖東側各縣受到的破壞又是怎樣的呢?湖口、彭澤位於鄱陽北湖之東,濱臨長江。在湖口縣與彭澤縣,我們從兩縣地名檔案中隨機抽取1109個村莊進行統計,其中有100個明初以前所建村莊。另外,有199個村莊建於“明初”。[19]以此計算,在湖口與彭澤,明初以前所建村莊佔明初及以前所建村莊的33。4%。而據表1,在瑞昌縣與德安縣,這一比例僅為10。7%。很顯然,在明初以前的戰亂中,鄱陽湖東側人口損失要比鄱陽湖西側小得多。

所以,湖口與彭澤等地,就不是政府劃定的移民區。在這兩個縣中,明初所建村莊中,大部分是從本地古村中分遷出來的。儘管如此,我們還是從中找到12個遷自吉安府的村莊,其中有10村分佈在彭澤縣太平公社(鄉),他們與鄱陽湖西側的吉安移民同屬一批。此外還有2村明初自鄱陽遷來,人數太少,不構成我們定義的移民。

為了進行比較,我們還從江西南城、臨川、豐城和上高四縣各隨機抽取了4個鄉鎮共1263個村莊進行統計,其中唐代村莊共79個,宋代村莊263個,明初村莊僅得134個。這些村莊之大部分是從本縣本區的古村中分析出來的,來之江西其他地區或外省的村莊極少。[20]由此可見,移民輸入區的村莊構成與移民輸出區的村莊構成是不相同的。

總之,江西北部的情況表明,由大量族譜構建而成的地名志,其內容可與《明實錄》相對應。這就意味著,根據族譜記載重建明代初年的移民史,是基本可靠的。至少在統計的意義上,利用族譜構建的移民史是基本可靠的。

4

從“瓦屑壩”出發

上文指出,“洪武大移民”是中央政府組織的有規劃的移民。細緻一點分析,移民可能是以府為單位進行的。某一地移民來自何處,有著嚴格的規定,逾越規定的現象雖然存在,但不普遍。來自鄱陽湖東側的移民被相對嚴格地限定在江淮之間的安慶府、廬州府和黃州府。

饒州移民駕船出湖口後,沿長江上溯。長江左岸,有高大雄偉的大別山,諸水自大別山奔流而入長江,由下往上,分別有蘄水、浠水、巴河、舉水、東流河與灄水。饒州移民除了定居於長江邊者,大多數溯各水而上,尋找自己的新家園。而在蘄水之下游之武穴口,有富水自長江右岸注入長江。沿富水而上,有興國州與通山兩縣,此兩縣雖有江西移民分佈,卻基本不見有來自饒州者。同樣,在黃岡對岸的武昌、大冶等縣,也少見“瓦屑壩”移民。

查《明史·地理志》,與黃州府相鄰之德安府在戰爭中受到的破壞比其他地區更為嚴重。洪武初年,只有雲夢縣未被省廢,其餘各州縣皆是洪武十三年復置的。洪武初年,德安府也降為州,從屬黃州或武昌,直到洪武十三年才復為府。在這種情況下,洪武初年的江西移民有可能進入後來的德安府境。

來自饒州的移民出湖口後,見長江左岸,大湖與大江相連,水天一色。名為雷池的大湖實際位於湖口對岸,他們駕舟從長江入雷池,可輕易抵達沿湖的宿松與望江兩縣。再從陸路,或從懷寧,上溯馬路河與潛水河,可分別抵達太湖與潛山。桐城距離長江與雷池皆遠,但並沒有影響鄱湖移民的遷入。他們經桐城而抵廬州府西境,展開移民史的另一篇章。

如果饒州移民出湖口後,順江而下,則可從長江左岸之濡須水口,進入巢湖。並藉此而進入廬州府城(即今合肥)周邊的廣闊平原。當然,他們也可能在抵達濡須水口之前登岸,進入無為與廬江。

有意思的是,就在鄱湖移民順流而下之途中,幾乎無人關注長江右岸之荒蕪。根據我的調查,在長江右岸之貴池府與太平府,充斥其中者是來自寧國府和徽州府的移民。看來,中央政府對於饒州移民的遷入地有著相當嚴格的規定。行文至此,我們對於族譜中大量出現的“奉詔”遷移,帶“戶帖”遷移及“命為十長,率眾即行”有了深刻的體會。圖1展示的就是這一整齊而有趣的移民路線與移民過程。

圖1 洪武年間饒州移民路線

來自饒州府的移民主要來自“瓦屑壩”。在安慶府所轄之太湖縣,太湖縣地方誌辦公室編《太湖百家姓(第一輯)》一書,收錄縣境中52個氏族遷徙由來及歷代名人。試舉二例:晉頤鎮道光《張氏宗譜》:“(文欽)公為滎陽教授,於前明洪武間,由鄱陽遷湖。”[21]鄱陽是安慶府屬縣最為常見的移民原鄉地名。本文所討論的“瓦屑壩”就坐落在鄱陽縣西鄱陽湖中的一個小島上。

小池驛《李氏宗譜》:李茂實從布政使(中奉大夫)貶官至江西鄱陽湖碗屑壩,又於明永樂元年(1403)奉詔徙遷皖太湖小池驛定居,為太湖李姓始祖。[22]將“瓦屑壩”寫成“碗屑壩”,是僅見於太湖縣的一種寫法。

在安慶府境之北的廬江府南境之巢湖縣,有研究者專門研究來自江西的移民民居,並提供了若干宗譜之由來:笏山臧家村《臧氏宗譜》:“第一世……公原籍瓦礫壩。”“瓦礫壩”也是“瓦屑壩”的一種寫法。金家村《金氏宗譜》:“我金氏一脈……古籍江西瓦西壩地方,繼因前元擾亂,遷移淝水南鄉。” [23]將“屑”誤寫為“西”是“瓦屑壩”各種異名中最不合理的一種。

安慶府境之西為湖北黃安府境麻城縣,江西移民以及“瓦屑壩”移民傳說同樣傳播久遠,流傳廣泛。舉例有二:西鄉《江氏宗譜》:“憶我始祖考諱千四公字巨川號上亭,妣張白李氏孺人,由明初原籍江西饒州府樂平縣瓦屑壩入籍麻城,卜居邑之西鄉,離城六十五里許岐亭祇方埠家焉。”將“瓦屑壩”寫作樂平地名,相當常見,後文將有解釋。甘家河《甘氏宗譜》:“即溯稽甘氏原籍江西瓦屑壩遷居麻邑甘家河後,再龍公復遷甑山區,嗣後瓜綿椒衍。”將“瓦屑壩”直接歸在江西省名下,也是常見的寫法。

由此可見,在上引各種族譜中,提到江西原籍最多的一個地名是“瓦屑壩”,雖然也有寫作“瓦礫壩”、“碗屑壩”的,都可以看作“瓦屑壩”的同名異稱。我們的研究發現,提到“瓦屑壩”最多的縣名是“鄱陽”。“瓦屑壩”真的是在鄱陽嗎?

1980年代的交通不便,人民窮困。我沒有能力到鄱陽去查訪“瓦屑壩”。一日,在南昌市住所弄堂口,詢及一位原籍鄱陽的老人,說似乎在鄱陽縣城西面臨湖的蓮湖鄉有一個相似的地名,叫“瓦屑坽”。查《江西省波陽縣地名志》,果然在蓮湖鄉下,查得一地名為“瓦燮坽”。“壩”高地,“坽”為溝,“燮”為“屑”字之雅化。從地圖上看,蓮湖鄉坐落在鄱湖之濱的一個小島上,中間地勢稍高,四周地勢低平,洪水季節,低地多為大水覆蓋,冬季枯水,則成大片草場。蓮湖島正對昌江入鄱陽湖口,“瓦屑壩”有寬大水道通向鄱陽湖,推測當年為一港口。據此,我在我的博士論文中,“果斷”地判斷鄱陽縣西之蓮湖“瓦燮坽”即安徽皖西一帶流傳之“瓦屑壩”。

這一移民地名的確立,實在是過於輕鬆。要是知道早在清代前期,瓦屑壩移民後代為導找“瓦屑壩”就已經付出過巨大的努力,今人斷不可如此冒失。其實,稍微仔細一點查詢,可以發現在同治《鄱陽縣誌》上,就有縣人史珥關於“瓦屑壩”源流的考證。而在當年,我並沒有做這樣的查尋工作。當年的“果斷”可謂“歪打正著”。

明代初年的鄱陽湖又是一個怎樣的情景呢?張修桂等證明,公元五世紀以前,今天汪洋浩渺的鄱陽南湖地區,是一片河網交錯、田園阡陌、水路交通發達的平原地貌景觀,因設有鄡陽縣,而被後人稱為鄡陽平原。隨著南昌—湖口斷層下陷自北向南的發展,處於凹陷過程中的鄡陽平原由河網交錯的景觀逐漸向沼澤化方向發展。劉宋永初二年(421)鄡陽縣的撤消當與此有關。

隋唐時期,中國進入了一個高溫多雨的時期,長江徑流量相應增大,尤其在洪水季節,更是如此。在長江中游,原來可以調蓄洪水的江漢平原的雲夢澤,此時已經基本消失。長江北岸之彭蠡古澤,也大大縮小,蓄洪能力顯著下降。於是,長江洪水倒灌入今鄱陽北湖,造成鄱陽北湖向南擴充套件。根據北宋初年樂史所撰《太平環宇記》的記載,湖水已逼近鄱陽縣城,故名為鄱陽湖。[24]實際上,在《全唐詩》的五代部分,“鄱陽湖”已經出現。

徐鉉在《移饒州別周使君》一詩中這樣寫道:“正憐東道感賢侯,何幸南冠脫楚囚。睆伯臺前收別宴, 喬公亭下艤行舟。四年去國身將老,百郡徵兵主尚憂。 更向鄱陽湖上去,青衫憔悴淚交流。”[25]徐鉉(916年—991年),字鼎臣,廣陵人。此詩寫作的時間當為五代末或北宋初年。

在《太平環宇記》饒州餘干縣條下,已經有“康郎山在縣西北八十里鄱陽湖中”之記載。然而,直到元代末年農曆七月的洪水季節,朱元璋與陳友諒在鄱陽湖大戰,即圍繞康郎山進行大規模的水戰時,鄱陽南湖仍然是湖水淺,水路狹隘。張修桂認為,此時的鄱陽南湖具有時令湖的特徵,水域較淺。至元明清時期,隨著鄱陽湖盆地的繼續凹陷,今進賢北部的軍山湖和青嵐湖水面擴充套件成為鄱陽湖之汊湖。這令我們聯想鄱陽南湖的擴充套件是由北向南漸次推進的。

這一過程令我們產生更多的聯想,位於康郎山之北的鄱陽湖區形成的時間要比其南面的湖區還要早一些。同樣,鄱陽湖北部的湖水深度甚於其南部。回到元末明初,昌江出口處的鄱陽湖水要比康郎山一帶及其以南地區要深,水路航運因此更便捷。更何況,昌江水道流徑當年贛東北的政治、經濟與文化中心的饒州府城,亦即鄱陽縣城。

昌江發源於徽州祁門,經浮樑、景德鎮、鄱陽入鄱陽湖。流徑鄱陽縣城時,有婺水—樂安江經婺源、德興、樂平來匯,又有餘水接信江,又承姚源水,連饒州府轄之餘幹、安仁(今餘江)、萬年,又接廣信府諸縣。明代初年,信江餘干縣分為兩支,右支名餘水,入昌江,左支名龍窟河,在康郎山南入鄱陽湖,比較而言,昌江口顯然是一個更好的水運碼頭。來自饒、信兩府的移民,大體是透過上述水系,經昌江而入鄱陽湖的。

圖2 明代初年鄱陽湖形勢

“蓮荷山”是一個鄱陽湖中的小島,位於昌江入湖處,距離鄱陽縣城只有20公里。站在島上,遙望鄱城,房屋街道,清晰可辨。在島上之西端,有名“瓦屑壩”者,三面環水,留有大量瓦屑與瓦窯遺蹟,初步勘測,連片的瓦窯遺址長達十幾裡,環半島列布,儼然是一個規模龐大的古代磚瓦窯業工業園區。就時代論,雖然目前不能確認,但不會晚於宋代。

這一事實令我們猜想,窯冶業集中的蓮荷山西部,是五代以前贛東北地區磚瓦業製作的中心。另外,憑藉便捷的水運,窯工從昌江上游獲得燒窯的木材。再藉昌江水運,產品可以出湖口而至長江,或上溯昌江而至鄱陽或饒州,或廣信各縣。五代時,鄱陽南湖形成,浩渺的水體逼近蓮荷,蓮荷成為孤懸湖中的小島。現場觀察表明,大洪水時,瓦屑壩窯址常被淹,這可能就是瓦屑壩窯群不得不廢棄的原因。瓦屑壩因窯廢遺遍地瓦屑而得名。

鑑於此,就可以知道,只有鄱陽“瓦屑壩”,而不會有餘幹“瓦屑壩”或其他地方之“瓦屑壩”。鄰近區域政治、經濟與文化中心,且位於昌江、鄱湖水運交通要道之“瓦屑壩”,有著最合理的地理區位優勢,可以也能夠擔負起鄱陽湖東部及南部部分地區向外移民的重任。

遷入江淮地區的南昌府移民,可以順贛江而下,直抵鄱陽北湖,出湖口而達大江。他們沒有必要繞道鄱陽,在“瓦屑壩”集結。所以,在江淮地區南昌府移民區,我們可以聽到南昌“筷子巷”與“朱市(石)巷”的傳說,卻聽不到有關“瓦屑壩”的傳說,原因即在於此。之於為什麼會出現“豐城縣瓦屑壩”、“南昌瓦屑壩”之類怪異的地名,下文將有解釋。

5

“瓦屑壩”的假託與粘連

在黃州府,我們主要利用了張國雄著作中引用的一批族譜,其中以黃岡縣族譜為主要。另外,我們獲得新洲縣地方誌辦公室1980年代抄錄的幾十份族譜譜序,新洲縣1951從黃岡縣分立,故可視作黃岡縣的一部分。在麻城某氏手中獲得160個氏族的族譜譜序彙編,命名為《麻城家譜提要》,另外,我們還獲得一批麻城族譜譜序,姑且命名為《麻城族譜序錄》。張際春編著《紅安百家姓氏源考》,收錄了100個人口較多的姓氏,含有百餘個氏族的人口由來,其中包括了《黃安鄉土志·氏族錄》中收錄的氏族。紅安原名黃安,明嘉靖三十八年(1559)從麻城析出。在安慶府,我們獲得宿松縣石兵先生編著的《宿松宗姓》(稿)編輯的181個姓氏,二百餘種當地族譜譜序資料。這一資料,可以看作民國十年《宿松縣志》卷七《氏族表》的最新版。我們還獲得太湖縣地方誌辦公室編寫的《太湖百家姓(第一輯)》,其中有52個姓氏,及大約83個氏族的氏族源流資料。

趙世瑜指出“大槐樹”“傳說的文字並不是在一個時間裡形成的, 它們經歷了一個豐富、新增、黏附的過程”。對於“瓦屑壩”的移民傳說,我們想用另外兩個概念來界定:假託與粘連。失去原籍之記載而稱“瓦屑壩”者為“假託”;將真實原籍與“瓦屑壩”相連者為“粘連”。

在黃岡縣,民國四年《董氏宗譜》卷一《董氏創修宗譜序》:“……而光、黃間,實為阨要之地,自明太祖應運而興,削平流寇,計及齊安之居民,殆無遺類矣,於是以江右之民,徙西陵之地,此俊公之所遷庶安鄉也。”[26]遷江右之民徙西陵之地,成為移民地區普遍的說法。

在黃岡縣,民國三十五年《黃氏宗譜》卷首《自政公傳》:“元季,宇內鼎沸,齊安一帶,諸郡盡為禾黍。有明定鼎,遷饒民於湖北等處。一時間各大姓接壤而居,類皆發源於江右焉。” [27]在黃岡,江西饒州府民被認為是主要的遷入者。

在黃岡新洲,《周氏宗譜》卷一《序》:“陽邏囗金臺、毛集、餘集、施崗等鄉之周氏,乃明洪武初由江西省鄱陽鸛林裡遷移而來者。”[28]在今天鄱陽縣,“鸛林裡”這個地名已經不存,但卻有一個地名為“老鸛莊方家”,明代洪武年間從河南信陽遷入。疑為周氏遷走後方氏遷入。這個名為“老鸛”的村莊表明,與“老鴉”近似的村名不一定與“大槐樹”有關。

在《麻城家譜提要》中,有記載稱:“元初,周受六與胞弟周受七自江西饒州府鄱陽縣板橋入籍麻城,各自卜地而居。受六居城南蕨淡山,受七居縣西新店。”查《江西省波陽縣地名志》,在很長時間裡,“板橋”一直是一個不斷有人口外遷且不斷析出子村的移民“母村”。

除鄱陽縣外,饒州府屬其他縣也有大量移民遷出。在黃岡縣,民國三十六年《黃氏宗譜》卷一《文昭公傳》:“公諱福四,字文昭……自恪公居饒之古樓埠,逮公凡六世,以俊秀補博士弟子員。明初奉功令遷居黃岡,時同遷者眾。”[29]古樓埠今名古埠鎮,在餘干縣城東10公里處,與萬年縣相鄰。顧祖禹《讀史方輿紀要》卷八十五所記“古樓埠水”實為信江下游一小支流,距離信江的直線距離至少有5公里之遙,與餘干縣城距信江直線距離相似。然而,此水流入餘水亦即信江右汊,匯入昌江而入鄱湖,交通上顯然較餘干縣城更為便捷。

在黃岡縣,民國二年《吳氏宗譜》卷首《乾隆乙卯世鑑公馨南譜序錄存》記始遷祖吳勝公:“有明洪武初年……同龔老夫人、次子文三公、長孫世英公,自饒州府樂平縣白馬渡古樓埠斷橋村,不憚險阻,經歷山河,遷移於湖北黃州府黃岡縣上伍鄉。”[30]也提到餘干縣之古樓埠。“白馬渡”今日名為“白馬橋”,是鄉級政府所在地,與古樓鄉毗鄰。吳氏關於原籍的記憶不假。只不過,吳氏將“白馬渡”與“古樓埠”這兩個相距大約有5公里的地名粘連了起來。

也有的移民既使能夠記憶自己的母村,但仍將“瓦屑壩”掛在其母村名後。如紅安縣塗氏始祖塗俟質,“江西饒州餘干縣官協瓦屑壩人”,洪武二年,“入明軍籍,並分別授職兵指揮使,派遣在湖廣楚北”[31]在今天的餘干縣,已經找不到名為“官協”的村莊。居今紅安縣八里斗山的徐氏,始祖徐宗嶽,“洪武二年由江西饒州府樂平縣天星坂瓦屑壩遷黃岡縣柳子港”[32]。徐氏已知祖籍村莊為樂平縣天星坂村,卻仍在其後掛上“瓦屑壩”。雖然“天星坂”遍查不獲,但“瓦屑壩”仍可斷定為粘連。

最為大量的情況可能是,移民在丟失母村後,只能假託“瓦屑壩”。從這個意義上講,“瓦屑壩”主要屬於那些丟失原籍的饒州移民。試舉數例:例如,咸豐九年《周氏宗譜》卷一《總敘》:“祖籍原自江右饒州府,時避元亂,作者七人名以壽稱,序以數別,之湖北齊安郡。壽一公家黃岡竹寺寨,三公家蘄水縣,壽四公後仍返故里,守先人廬墓。壽五、壽六、壽七三公家麻城。”咸豐九年《前五世諸祖小序》:“原籍江右,饒州府餘干縣瓦屑壩,洪武初年始遷湖北黃州府黃岡縣北之庶安鄉,區曰周餘堡,村曰周家。”[33]說的也是餘干縣瓦屑壩。

《靖氏宗譜》:“世居黃岡,原籍江西饒州府浮樑縣之瓦屑壩,緣元末紅巾賊起蘄、黃、汝、潁,屠戮無孑遺,明洪武初徙江西大姓,以實淮西,故黃岡之著族,皆來自瓦屑壩。”[34]浮樑縣屬饒州府不假,卻沒有“瓦屑壩“。

如在麻城,在《麻城族譜提要》中,我們至少讀到六種“餘干瓦屑壩”,五種“樂平瓦屑壩”,四種“豐城瓦屑壩”等,茲不一一列舉。所以,才會出現清代鄱陽縣人史珥的《續瓦屑壩考》,就是從餘干縣“瓦屑壩”引發清代黃州與饒州兩府的知識精英對於“瓦屑壩”的再三考證。

光緒十五年《蕭氏宗譜》卷一《蕭氏五分支譜序》:“歷唐宋文明大啟,非元通譜之可稽,自元明鼎革相沿,當識本原之有自。及鵬祖之始於黃地,生於吳會,瓦屑壩是其故居,來至楚邨剅灌口於焉卜宅。”[35]原籍縣名已經丟失,蕭氏後人以“瓦屑壩”代表原鄉的一切。

並不是所有丟失村莊的移民都託假“瓦屑壩”。民國二十六年《左氏宗譜》卷首《清乾隆辛丑纂譜分支原序》:“始祖必貴公,原居饒州餘干縣,有明徙於湖廣齊安岡邑,居庶安鄉柳溪河西文布寺之南,闢土田,剪荊棘,以立門戶。” [36]左必貴之後人,雖然不記得先祖在餘干居住的村莊,但也未假託為“瓦屑壩”。

有些氏族丟失了先祖的原籍或由來,卻毫不諱言。如民國二十六年《董氏宗譜》卷一《纂修譜序》:“數千年來,散處於天下者,派別支分,難更僕數。即先世隸籍於黃,世系亦無可考。自元時敬中公由參政歸田,家聲始著,即以公為始祖,理固宜然。” [37]這是一個典型的土著族譜,他們不需要附會,“世籍於黃”可以清楚地表明他們的身世與出身。

又例如,紅安縣典明遊家村張家灣一帶的張姓,清乾隆五十七年(1792)修《遊氏宗譜》稱:“餘族來自江右,淵源甚遠,不可午而詳其跡……溯餘族隸籍於此者有三祖,思聰、思恭、思敬是也。問其所自出不知,問其孰兄弟亦不知……餘族皆為敬祖之裔。”雖然來自江西,但原籍不明,亦不附會。

最令人不可思議的是那些自稱為來自“豐城縣瓦屑壩”的氏族。豐城位於贛江之濱,移民駕舟順贛江而下,經鄱陽西側而入長江,似乎沒有必要橫渡鄱陽湖去瓦屑壩領證或集結。在《麻城族譜序錄》中,查得民國三十四年(1945)《王氏宗譜》所載同治六年(1867)王如奎所撰譜序雲:“我祖原籍江西饒州府豐城縣瓦硝坪大塘霸(壩)……明洪武二年,通甫公子宣公奉旨掉鎮齊安,入籍麻城。”其先祖實際上就是豐城縣大塘霸村人。不過,究竟是不是豐城大塘壩村還要存疑。因為在湖南沅江縣,有黃氏稱“明永樂十八年由江西吉安府永豐縣十八都大塘壩來湖南沅江”[38]。在豐城和永豐兩地,名“大塘壩”之村莊今已不存,但以“大塘”為名者則不少見。這個村名本身也實在是太普通了一點。

不僅如此,在《麻城族譜序錄》中還有一戴氏,來自贛江中游之泰和,卻號稱“樂平縣瓦屑壩”。令人稱奇。民國三十七年《戴氏宗譜》載民國十年譜序,稱戴氏出於江西泰和,古名西昌,此有“《戴氏開源表》以及《西昌勳源老譜》可據也,惜老譜遭明末兵燹,多為灰燼”,但仍然記得原籍為“西昌信實鄉之黃陂,仁善鄉之源勳,吾華公曆世舊籍也”。查“信實”、“仁善”為明初泰和縣六鄉之二,黃陂村至今仍存,源勳村則查獲不得。可見麻城戴氏對先祖原籍縣名與村莊,記憶不誤。該譜序又說:“至饒郡之樂平縣瓦屑壩,則不過華公僑寓成跡耳,後人不察,乃以為世隸於饒,而不知敘之可考者曰信實,曰仁善,俱屬西昌。”[39] 原來,來自贛江中游的戴氏,為了與“瓦屑壩”粘連,不惜編造“華公僑寓”樂平的故事。只是他們還不知道,樂平其實沒有“瓦屑壩”。只是由於“老譜”明末毀於兵燹,不知僑寓樂平的故事,是否見於“老譜”。

在《麻城家譜提要》中,本戴氏記為“歧亭戴氏”。關於原籍村莊,則記為“饒州府樂平縣瓦屑壩十八眼板倉裡”。在民國三十七年《戴氏宗譜》中,則記為“我祖華公原籍江西饒州府樂平縣,土名瓦屑壩十八眼板倉裡”。至此我們已經明白,此為吉水移民的跨區域粘連,不可當真。另外,在《麻城家譜提要》中,還有一明氏宗族,自稱:“元末自江西吉安府吉水縣貢家巷瓦屑壩始遷大冶,復遷麻城。”同樣為吉水移民之跨區域粘連。

同樣的情況也見於“筷子巷”的傳說中。據《麻城家譜提要》,麻城歧亭楊茂春,元代末年,朱元璋、陳友諒大戰,楊運糧三千石助朱,被封為萬戶侯,茂春率兄弟子侄18人,隨軍征戰至湖北,卒于軍旅,其長子道泰定居麻城縣今歧亭之南的橫河口野貓港。楊氏原籍為江西豐城縣石灘衝。在《紅安姓氏源考》中,記載稱:“這支楊姓始遷祖名楊茂春,據傳於明初由江西筷子巷始遷麻城歧亭龍口。茂春的第十一世孫名楊震,約於明萬曆年間遷居今紅安太平上楊家灣一帶。”[40]這支楊姓,始遷之地為麻城歧亭,轉遷之地為紅安,時間相隔200餘年,清代墨譜儲存在歧亭,轉遷者丟失原籍,便從眾而以“筷子巷”作為其原籍家鄉之指代。

總之,在黃州府與安慶府之族譜中,我們可以看出兩點有意義的事實:其一,來自饒州府屬縣之移民,他們或因丟失原籍而假託“瓦屑壩”,或將未丟失之原籍與“瓦屑壩”粘連。儘管丟失原籍的假託要遠遠多於未丟失原籍的粘連,但因為有了相當數量的粘連者的存在,才使得“瓦屑壩”的假託變得並不虛妄。據此,我們才可以說,“瓦屑壩”確實是饒州移民對於故鄉的記憶,是移民原籍的符號。其二,來自贛中地區贛江兩岸的移民,原籍村莊記憶清楚,也有可能粘連“瓦屑壩”。為了完成這一距離遙遠的粘連,他們或者將原籍所在之縣歸屬於饒州,或將先祖假造為鄱陽之流寓。這種粘連,是非主流群體的移民進行氏族依附的一種策略。

元末明初以前的移民是如何記憶家鄉原籍的呢?如在宿松,吳姓為宿松最大姓,全縣吳姓共21個分支,以從江西遷入宿松時間前後計,最早為文通股,始祖吳文通,宋鹹淳年間(1265-1274)由鄱陽仙壇鄉遷宿松三塘裡。仙壇為鄱陽地名,至今仍存。又如宋代末年遷入太湖的石氏始祖石雲一,祖籍江西樂平縣菱田村,時間為淳祐十年(1250)。有意思的是,太湖縣誌辦公室的石慶元於2006年6月前往江西樂平探訪祖籍,並將太湖宗譜與菱田同名老譜一一比勘,“解開了太湖譜中許多的疑點”[41],族譜記載確實不誣。此外,我們還在《宿松宗姓》(稿)中查到宋元時期遷自江西的若干姓氏,如遷自浮樑郭源村的王氏,遷自鄱陽石田的王氏和遷自鄱陽芝山的許氏。郭源、石田和芝山,皆為至今仍然存在之浮樑與鄱陽兩縣之重要地名。

大體上說,宋元時代遷自江西饒州諸縣之氏族,對於先祖的原籍與村莊,記憶深刻,族譜中記載清晰。他們構成元末明初大移民的先導,也是“瓦屑壩”移民遷入前即已定居的土著。在統計的意義上,這些宋元舊族,一般都是當地的望族或大族,人口眾多,文宦薈萃,他們沒有必要攀附“瓦屑壩”。所以,對於他們來說,粘連是不存在的。儘管也有個別宋元時代的饒州移民也自稱遷自“瓦屑壩”,但都可以理解為丟失原籍的小族的假託。從這個意義上說,“瓦屑壩”的時代性,反映的是“實體”的移民史,而不是與移民有關的“思想史”。

在移民遷入地,也有一些氏族出於種種目的,編造自己的身世,名人之後與江西之籍,便成為他們的首選。民國三年《江氏宗譜》卷一《入籍黃岡原錄》稱:“鼻祖諱山,系宋名臣,官員外郎,拜右丞相,後殉元兵難,詔贈太師益國公,諡文忠,冊名萬里,與弟御史萬年世居江右饒州府樂平縣瓦礫壩,傳至祥公,官籍黃岡,遂為岡邑始祖。蓋祥祖於元文寧間任欽差湖廣操江,管理鈔稅,後因鄉平水,遂入籍黃岡中和裡赤土坡,卜居焉。” [42]自稱其始遷祖為宋臣江萬里之後。而據《宋史·江萬里傳》,江萬里與其弟江萬頃死於元兵屠刀,其養子鎬亦死於戰事。哪裡有名“祥公”的後代。《江氏宗譜》不僅將江萬里當作自己的先祖,還要將“瓦屑壩”連在一起,因江萬里死於鄱陽,所以,這一聯絡顯得並不突兀。

6

餘論

鑑於湖南及江西等地族譜中記載的移民史實,不僅可與《明太祖實錄》或《明太宗實錄》中記載的移民史實相對應,而且可與明代初年的典章制度相對應,因此,我們將南方地區的明初移民視為中央政府精心組織與規劃的大移民。“瓦屑壩”移民是歷史之真實,不是傳說,更不是虛構。

從制度史的層面上推論,饒州府之“瓦屑壩”移民具備了以下九個要素:(1)從洪武二年開始,中央政府派戶部官員赴江西饒州府組織移民;(2)多丁抽一,分家遷徙,移民具有某種強制性;(3)移民編隊,以裡甲為單位;(4)蓮湖島上的“瓦屑壩”是移民登舟之碼頭;(5)在“瓦屑壩”集散之移民主要來自饒州府屬各縣,也有少量來自信州府者;(6)移民攜有政府發給之憑證——或為路引,或為戶帖;(7)饒州府移民被安排遷入安慶、廬州和黃州三府;(8)移民在遷入地獲得當地戶籍;(9)移民在遷入地要求按照每裡一村的規模建造樣式統一的住屋與村落[43],猶如北方移民之屯。

我們在另兩篇文章中,強調黃州府之靖氏與安慶府之張氏中的知識精英,對於追尋“瓦屑壩”實體及整合“瓦屑壩”傳說中的貢獻。其實,由於文化傳統以及其他因素,散佈在江淮之間的“瓦屑壩”移民,對於祖先記憶的清晰程度,非北方移民後代所能相比。所以,華北地區“大槐樹”,較多假託,而不像江淮之間,存在大量的原籍粘連。大量真實原籍的存在,從制度以外的另一側面,反映了一個真實移民史,而較多假託的“大槐樹”,則幾乎被人解構為思想史。

註釋:

[1] 劉志偉《祖先譜系的重構及其意義——珠江三角洲一個宗族的個案分析》,《中國社會經濟史研究》1992年第4期,第18-30頁。蕭鳳霞、劉志偉:《宗族、市場、盜寇與蛋民:明以後珠江三角洲的族群與社會》,《中國社會經濟史研究》,2004年第3期,第1-13頁。

[2] 趙世瑜:《祖先記憶、家園象徵與族群歷史———山西洪洞大槐樹傳說解析》,《歷史研究》2006年第1期,第64頁。

[3] 遊歡孫、曹樹基:《地方權勢演變與康熙中葉鄂東大族的宗族實踐——以黃岡靖氏為例》,未刊稿;遊歡孫:《精英文字的流傳與移民傳說的演變:瓦屑壩移民傳說的初步解析》,未刊稿。

[4] 曹樹基:《中國移民史》第五卷《明時期》,福州:福建人民出版社1997年版。

[5] 轉引自張國雄:《明清時期的兩湖移民》,西安:陝西人民出版社,1993年,第110頁。

[6] 轉引自張國雄:《明清時期的兩湖移民》第103頁。

[7] 轉引自張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第87頁、第103頁、第110頁。

[8] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,長沙:嶽麓書社,2006年,第42頁。

[9] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,第594頁。

[10] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,第710頁。

[11] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,第710-711頁。

[12] 曹樹基:《中國移民史》第五卷《明時期》,福州:福建人民出版社,1997年,第111-112頁。

[13] 張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第38頁。

[14] 張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第167頁。

[15] 張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第105頁。“汽下”似乎是一個地名,但頗怪異。

[16] 張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第105頁。

[17] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,第334-335頁。

[18] 中國社會科學院歷史研究所編:《徽州千年契約文書》第一卷《宋元明編》,石家莊:花山文藝出版社1995年版,第25頁。

[19] 曹樹基:《明清時期湘鄂皖贛浙地區的人口遷移》,第177-178頁。

[20] 曹樹基:《明清時期湘鄂皖贛浙地區的人口遷移》,第179-180頁。

[21] 太湖縣地方誌辦公室編:《太湖百家姓(第一輯)》,第26頁。

[22] 太湖縣地方誌辦公室編:《太湖百家姓(第一輯)》,第23頁。

[23] 轉引自張靖華:《九龍攢珠——巢湖北岸移民村落的規劃與源流》,天津:天津大學出版社,2010年,第19頁,第11頁。

[24]張修桂:《中國歷史地貌與古地圖研究》,北京:社會科學文獻出版社,2006年,第176頁。

[25] 中華書局點校,《全唐詩》增訂本,北京:中華書局,1992年,第11冊,卷745,徐鉉四:第8663頁。

[26] 新洲縣《董氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《董氏宗譜》卷一《董氏創修宗譜序》。

[27] 轉引自張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第16-17頁。

[28] 新洲縣《周氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《周氏宗譜》卷一《序》。

[29] 新洲縣《黃氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《黃氏宗譜》卷一《序》。

[30] 張國雄:《明清時期的兩湖移民》,第109-110頁。

[31] 張際春:《紅安百家姓氏源考》,香港:中華國際出版社,2010年,第181頁。

[32] 張際春:《紅安百家姓氏源考》,第136頁。

[33] 新洲縣《周氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《周氏宗譜》卷一《總序》。

[34] 新洲縣《靖氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《靖氏宗譜》卷一《族譜乞言引》。

[35] 新洲縣《蕭氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《蕭氏宗譜》卷一《蕭氏五分支譜序》。

[36] 新洲縣《左氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《左氏宗譜》卷一《清乾隆辛丑原敘》。

[37] 新洲縣《董氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《董氏宗譜》卷一《纂修譜序》。

[38] 湖南圖書館編著:《湖南氏族源流》,第887頁。

[39]《麻城族譜序錄》。

[40] 張際春:《紅安百家姓氏源考》,第252頁。

[41]《太湖百家姓(第一輯)》第235頁。

[42] 新洲縣《江氏宗譜》,轉見新洲縣誌辦公室抄錄《江氏宗譜》卷一《江氏宗譜序》。

[43] 見張靖華:《九龍攢珠——巢湖北岸移民村落的規劃與源流》,天津:天津大學出版社,2010年。

關於我們